Surprise ! Le 3 avril dernier, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a eu, à sa demande, un entretien téléphonique avec son homologue russe, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Les deux responsables ne s’étaient pas parlé depuis le 23 octobre 2022. Début d’une désescalade ? Premier pas vers de futures négociations ? Hélas, non !

Selon le communiqué officiel, la partie française est revenue sur l’attentat terroriste du Crocus City Hall, le 22 mars, pour préciser qu’elle « ne disposait d’aucune information permettant d’établir un lien entre cet attentat et l’Ukraine ». Après avoir – aussi martialement que possible – « appelé la Russie à cesser toute instrumentalisation », le ministre a « rappelé la disponibilité de la France, comme nous l’avons toujours fait face au terrorisme, d’échanges accrus[1] dans le but de lutter le plus efficacement possible contre cette menace ». Évidemment, le communiqué précise que « le ministre a par ailleurs condamné sans réserve la guerre d’agression que la Russie a lancée en Ukraine ». Dès fois qu’il vienne l’idée à quelqu’un d’accuser la France de faire le jeu de Moscou.

De son côté, la partie russe a précisé que la conversation s’est tenue à la demande « urgente » de Paris et ajouté deux points qui ne sont pas mentionnés dans le succinct communiqué français. D’abord, que les deux ministres ont également abordé les déclarations de l’Élysée concernant l’envoi d’un contingent français en Ukraine. Selon Moscou, Sergueï Choïgou a précisé que si cette intention se réalisait, la France se créerait des problèmes. Le ministre russe a aussi souligné la disposition de la Russie au dialogue sur l’Ukraine, ajoutant que les dispositions initiales pourraient être fondées sur l’Initiative de paix d’Istanbul [de mars-avril 2022]. Le ministère français des Armées a démenti cette partie de la conversation qui, selon le cabinet du ministre, n’aurait pas eu lieu. Comme s’il était infamant d’évoquer la simple éventualité de discussions de paix avec la Russie pour sortir du conflit ukrainien.

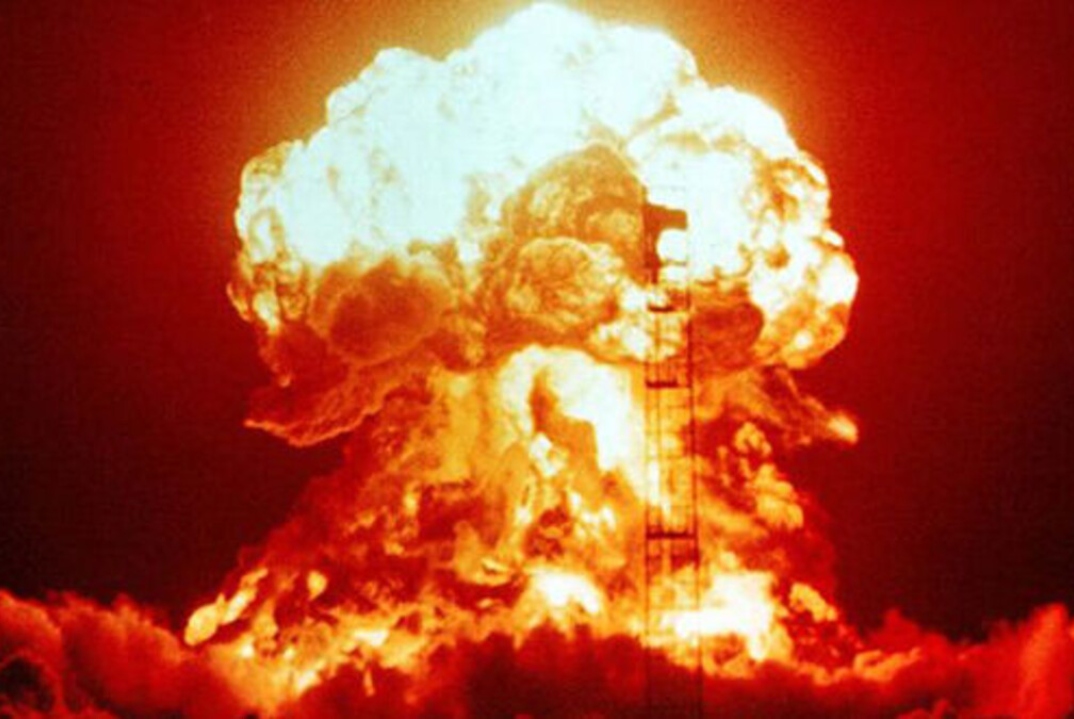

Rappelons qu’il y a deux manières de terminer une guerre : par la négociation ou par la capitulation de l’un des belligérants. Mais lorsque les insuffisances de la diplomatie empêchent les pourparlers et que l’un des camps transforme le combat en une lutte existentielle contre le « mal » incarné par l’ennemi, la défaite de ce dernier – tout de suite ou plus tard – devient la seule option possible. Mais que signifie la « défaite » d’une puissance nucléaire ?

En juin 1963, tirant les enseignements de la crise des missiles de Cuba, en octobre 1962, le président John Kennedy mettait en garde : « Les puissances nucléaires doivent éviter les affrontements qui conduisent un adversaire à choisir entre une retraite humiliante ou une guerre nucléaire. » Mais ces paroles de bon sens semblent aujourd’hui dater d’une époque lointaine et révolue, quelque part dans les limbes de l’antiquité, entre les règnes de Hammourabi et de Dioclétien.

En des temps pourtant pas si éloignés, la diplomatie consistait à parler avec l’adversaire pour régler les conflits ou éviter qu’ils ne s’enveniment. Cela n’empêchait pas forcément les guerres, mais constituait une voie essentielle vers la paix. Au nom des États-Unis, John Kennedy et ses successeurs trouvèrent des terrains d’entente avec l’Union soviétique, l’ennemi idéologique « existentiel » de l’époque, parvenant avec elle à une politique de « détente » et de contrôle des armements par la signature d’une architecture de traités qui ont garanti l’équilibre stratégique pendant des décennies. Et surtout, en dépit de moments de tension, les dirigeants occidentaux soviétiques ont fait en sorte de conserver la guerre dans le congélateur en évitant qu’elle ne devienne chaude. Certes des invectives étaient échangées mais cela n’empêchait pas la discussion. Et le président Ronald Reagan, après avoir dénoncé l’« Empire du mal », conclut avec son homologue Mikhaïl Gorbatchev, le traité INF qui bannissait, pour la première fois, toute une catégorie d’armes : les missiles balistiques terrestres de portée intermédiaire (500-5 500 km).

Mais ça, c’était avant ! Aujourd’hui, la diplomatie 2.0 (ou plutôt 0.0 tellement elle est nulle) règne en maître en Occident. Elle consiste à ne parler qu’avec les amis, généralement pour s’autocongratuler, à ne pas tenir compte de ce que dit l’adversaire et à jeter l’anathème sur lui. Et tant pis si on le transforme en ennemi ! Pour le diplomate 2.0, la crédibilité n’est pas nécessaire, ni la compétence d’ailleurs, puisqu’il est, pense-t-il, dans le camp du bien et du bon côté de l’histoire. Persuadé de sa toute-puissance (« We are the United States, for God sake ! »), il croit qu’il peut plier le réel à sa volonté et ne se sent pas du tout limité par les contraintes du possible. Quant aux accords signés, ce ne sont, à ses yeux, que des paillassons bien pratiques, avec l’inscription « Welcome » à l’entrée et « Fuck you » à la sortie.

Depuis l’effondrement de l’Union soviétique, les responsables étatsuniens, sous l’impulsion des néoconservateurs, ont été des adeptes passionnés de la diplomatie 2.0. Persuadés que la Russie était faible (« une station-service déguisée en pays », disait le sénateur John McCain), les États-Unis et leurs alliés ont renié toutes les paroles précédemment données et détruit l’édifice des accords stratégiques qui fondait l’équilibre nucléaire.

D’abord, ils n’ont pas tenu la promesse faite en 1990 à Mikhaïl Gorbatchev par le président George Bush père[2] et la totalité de ses alliés européens : en échange de la réunification de l’Allemagne et de l’entrée des Länder de la RDA dans l’OTAN, celle-ci n’avancerait « pas d’un pouce vers l’est[3] ». Ont suivi plusieurs vagues d’élargissement de l’Alliance atlantique, et pas que d’« un pouce ». À chaque fois, la Russie a exprimé sa désapprobation et ses inquiétudes. Et lorsque, en 2008, Washington a manifesté la ferme intention d’inviter l’Ukraine à entrer dans l’OTAN, la Russie a clairement indiqué que c’était une ligne rouge à ne pas franchir. En vain : aux yeux des diplomates 2.0, la Russie était sans doute le seul pays important qui n’avait pas le droit d’invoquer ses intérêts de sécurité et encore moins de les défendre. Dans le même temps, les États-Unis ont sabordé tous les accords stratégiques qui fondaient la détente : le traité ABM qui interdisait le déploiement de systèmes de défense contre les missiles balistiques, le traité Reagan-Gorbatchev sur les INF et le traité Ciel ouvert qui permettait le contrôle aérien des accords de désarmement. Le but de Washington ? S’émanciper de tous les traités contraignants qui entravaient sa politique.

D’ailleurs, la diplomatie américaine n’admet pas de contraintes. La résolution 2728 du Conseil de Sécurité des Nations unies, adoptée le 25 mars dernier par 14 voix pour et une abstention (celle de Washington), exigeait, à Gaza, « un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le mois du ramadan, qui soit respecté par toutes les parties et mène à un cessez-le-feu durable ». Aussitôt après le vote, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU et tous les responsables du département d’État, du secrétaire Antony Blinken au dernier stagiaire, ont unanimement décrété que la résolution était « non contraignante ». Et cela en contradiction flagrante avec la charte des Nations unies qui stipule dans son article 25 que « les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte ». Comme on peut le constater, le choix « appliquer/ne pas appliquer » n’est pas permis.

Le choix n’était pas non plus permis pour la résolution 2202 du 17 février 2014 qui demandait à tous les États membres d’appliquer et de faire appliquer les accords de Minsk signés le 12 février. Et pourtant, on sait depuis la confession spontanée de l’ancienne chancelière Angela Merkel, le 7 décembre 2022 dans le journal Die Zeit, que les accords n’étaient pas destinés à être appliqués mais à gagner du temps pour armer l’Ukraine. Pour le coup, le paillasson s’ornait d’un magnifique « Fick Dich ! ». Rappelons que c’est la non-application par l’Ukraine, encouragée par ses soutiens occidentaux, du protocole de Minsk 2 qui a directement provoqué la guerre actuelle.

En matière de diplomatie 2.0, le président des États-Unis remporte les championnats du monde toutes catégories. Joe « the Winner is… » Biden n’a pas son égal pour jeter de l’huile sur les braises : au lieu d’éviter les dérapages préjudiciables, il multiplie les commentaires insultants à l’égard de ses interlocuteurs russe et chinois. Et ce n’est pas forcément à cause de ses difficultés cognitives de plus en plus apparentes. Déjà en mars 2021, un peu plus d’un an après son entrée à la Maison Blanche, il traitait Vladimir Poutine de « tueur ». Un an plus tard, il le désignait comme un « fou furieux » et précisait : « pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir ». Quant au président chinois Xi Jinping, Biden le qualifiait de « dictateur » juste après une rencontre avec lui, à San Francisco, en novembre dernier, ruinant ainsi le peu d’avantages tirés de la rencontre.

Évidemment, ce n’est pas par les insultes et les rebuffades que l’on peut contribuer à la résolution des problèmes mondiaux. Comme le pose le professeur Jeffrey Sachs dans un récent article : « La crudité de cette rhétorique et l’absence d’une diplomatie sérieuse ont ouvert les vannes d’une irresponsabilité rhétorique choquante […] Les négociations d’aujourd’hui sont dénoncées comme inutiles, inopportunes et comme une démonstration de faiblesse. »

Dans les faits, depuis près de deux décennies, nous assistons à un effondrement complet de la diplomatie occidentale avec la Russie qui, qu’on le veuille ou non, est une puissance nucléaire majeure. Or, s’interdire la négociation revient à accepter comme seule issue possible la capitulation de l’adversaire ! « Il ne faut pas que la Russie gagne ! » est le leitmotiv de la diplomatie 2.0. Il faut donc qu’elle perde et, pour cela, les Occidentaux ne doivent pas lésiner sur les moyens : « troupes au sol », « ambiguïté stratégique »… Cette dynamique d’escalade ne peut conduire qu’à une guerre nucléaire. Il est donc urgent de reprendre des négociations sur une nouvelle structure de sécurité comme les États-Unis et l’Union soviétique l’avaient fait dans les années 1960 et 1970. Ce n’était pas infamant à l’époque, pourquoi le serait-ce aujourd’hui ?

[1] Visiblement, la Délégation à l’information et à la communication de la défense manque de relecteurs compétents. Personne ne semble s’être rendu compte que la phrase « la disponibilité de la France d’échanges accrus » est incorrecte.

[2] C’est le dernier président américain à ne pas être passé à la diplomatie 2.0.

[3] Lorsque je travaillais avec Mikhaïl Gorbatchev sur la version française de ses Mémoires (1997), nous avions abordé la question de l’invitation faite alors à la Pologne, à la Hongrie et à la Tchéquie d’entrer dans l’OTAN. Il m’avait répondu avec amertume : « Si j’avais su que les choses se passeraient ainsi, j’aurais exigé des garanties et un accord écrit (договор) ».