Il est courant d’entendre que la question linguistique est l’une des causes de la guerre en Ukraine. Selon le récit occidental véhiculé par les médias, la Russie, dans sa volonté d’expansion, aurait incité des Ukrainiens russophones à faire sécession, obligeant le gouvernement de Kiev à recourir à la force pour rétablir l’ordre. Pour illustrer la prétendue duplicité de Moscou, on souligne souvent que des passeports russes ont été massivement délivrés aux Ukrainiens. Un détail, cependant, rarement mentionné : les autorités hongroises, roumaines et polonaises ont agi de manière similaire en distribuant à des citoyens ukrainiens des documents attestant de leur appartenance à ces nationalités. Évidemment, ce point est souvent passé sous silence, car il fragiliserait les certitudes établies. « Comme c’est bizarre ! » aurait dit Louis Jouvet[1].

En réalité, il est difficile de comprendre les réalités de la guerre en Ukraine sans tenir compte d’un élément de grande importance mais trop souvent passé sous silence parce qu’il n’entre pas dans les grilles d’interprétation occidentales. Cette notion peu aisée à comprendre par les dirigeants, la presse et la population de nombreux pays est celle des nationalités dans les États indépendants nés de l’éclatement de l’Union soviétique en 1991. Souvent, elle prend l’allure d’un véritable casse-tête.

Prenons la phrase suivante : « Вы россиянин? A kакой вы национальности? » (Vy rossiïanin ? A kakoï vy natsionalnosti ?). On la traduit généralement en français par « Êtes-vous Russe ? Et de quelle nationalité êtes-vous ? » Cela semble absurde puisqu’on a d’emblée donné la réponse. Et pourtant cela ne l’est pas car le nom россиянин ne désigne pas un Russe ethnique, mais un citoyen de la Fédération de Russie, État multinational qui abrite plus de 190 nationalités différentes, selon les données du recensement de 2021.

La distinction entre русский (rousskiï – Russe ethnique) et россиянин (rossiïanin – citoyen de la Fédération de Russie ou « Russien ») est capitale si l’on veut éviter pas mal d’erreurs. La situation prêtait moins à confusion à l’époque soviétique : lorsque l’URSS existait encore, il était clair que la citoyenneté soviétique était un élément d’identité différent de la nationalité – russe, ukrainienne, kazakhe, moldave, etc. – puisque l’Union soviétique était composée de quinze républiques fédérées et d’une multitude d’autonomies.

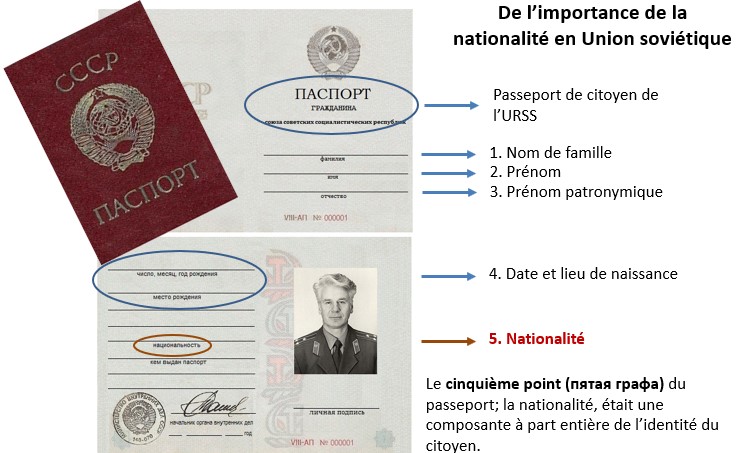

La dualité citoyenneté-nationalité était d’ailleurs inscrite dans les papiers d’identité soviétiques (« passeport intérieur ») sous la forme du « cinquième point » (пятая графа). Cette expression désignait le paragraphe qui indiquait la nationalité du détenteur et venait après son nom, son prénom, son prénom patronymique et sa date de naissance, ce qui montrait bien l’importance qu’on y attachait. Évidemment, conformément à la politique léniniste, la nationalité était celle du « peuple » à laquelle chaque individu appartenait. Ainsi, on pouvait être Soviétique et… Français si l’on avait acquis la citoyenneté soviétique comme plusieurs milliers de personnes venues de l’Hexagone le firent après la Seconde Guerre mondiale en choisissant de s’installer dans la « patrie de travailleurs » lorsque le renom international de cette dernière était à son zénith. Autre détail : la nationalité ne dépendait pas du lieu de résidence. Ainsi, les impératifs du développement économique du pays, surtout dans l’industrie avec les plans quinquennaux, provoquèrent des brassages de population assez importants dans toutes les républiques où, à côté des autochtones majoritaires, on trouvait des minorités plus ou moins importantes de citoyens d’autres nationalités.

Mais il est arrivé aussi, à la faveur des découpages territoriaux internes liés à la construction de l’ensemble soviétique par les bolcheviks, que des groupes ethniques se soient soudain retrouvés du mauvais côté d’une frontière. Ce fut en particulier le cas en Ukraine, patchwork de régions assemblées en fonction d’impératifs politiques qui ne tenaient pas du tout compte de l’avis des populations concernées. Ainsi, les contrées de l’est de la république et plus spécifiquement du bassin du Donets (Donbass) faisaient partie du tsarat de Russie dès le XVIe siècle, bien avant l’émergence de l’idée d’un pays qui prendrait plus tard le nom d’Ukraine. Peuplées essentiellement de Russes, ces provinces de l’Empire constituaient, au XIXe siècle, le véritable cœur industriel de la Russie grâce à leurs richesses minières qui favorisèrent le développement de la métallurgie et de la sidérurgie.

Mais il est arrivé aussi, à la faveur des découpages territoriaux internes liés à la construction de l’ensemble soviétique par les bolcheviks, que des groupes ethniques se soient soudain retrouvés du mauvais côté d’une frontière. Ce fut en particulier le cas en Ukraine, patchwork de régions assemblées en fonction d’impératifs politiques qui ne tenaient pas du tout compte de l’avis des populations concernées. Ainsi, les contrées de l’est de la république et plus spécifiquement du bassin du Donets (Donbass) faisaient partie du tsarat de Russie dès le XVIe siècle, bien avant l’émergence de l’idée d’un pays qui prendrait plus tard le nom d’Ukraine. Peuplées essentiellement de Russes, ces provinces de l’Empire constituaient, au XIXe siècle, le véritable cœur industriel de la Russie grâce à leurs richesses minières qui favorisèrent le développement de la métallurgie et de la sidérurgie.

Avec la victoire des bolcheviks dans la guerre civile sanglante qui suivit la Première Guerre mondiale et les révolutions de 1917, les provinces russes (gouvernorats) du Donbass et de la Novorossiïa (à l’exception de la Crimée et de Sébastopol) furent attribuées à la nouvelle république socialiste soviétique d’Ukraine dans le but de donner une assise industrielle et une façade maritime à un territoire – les anciennes provinces ukrainiennes récupérées au XVIIIe siècle sur la Pologne – essentiellement agricole et enclavé dans les terres. Le but de Lénine et de ses camarades n’était pas seulement de créer une entité étatique viable économiquement, mais aussi (et peut-être surtout) d’affaiblir la Russie qu’ils considéraient comme la « prison des peuples » et le cœur de l’horrible nationalisme grand-russe, source évidente, selon eux, de tous les maux dont souffrait l’Empire défunt. Il fallait donc empêcher sa renaissance en favorisant un nationalisme inverse des anciens peuples opprimés. Ce fut la politique de korenizatsiïa (« enracinement ») qui visait à promouvoir, dans les années 1920-1930, les langues, cultures et élites locales des nationalités non russes pour renforcer l'intégration et la loyauté envers le régime. Dans sa vision monomaniaque de la politique des nationalités, Lénine alla même jusqu’à traiter le Géorgien Staline de « chauviniste grand-russe ».

La question des nationalités en Ukraine se compliqua avec le Pacte germano-soviétique et la Seconde Guerre mondiale. À la faveur de l’entente avec Hitler, puis de la victoire sur l’Allemagne nazie, l’URSS annexa à la RSS d’Ukraine des territoires polonais (Galicie orientale, Volhynie), hongrois (Transcarpathie) et roumains (Bucovine du Nord, Boudjak) qui n’avaient jamais appartenu à l’Empire russe et qui étaient largement peuplés de Polonais, Hongrois et Roumains.

Conformément à la politique du « cinquième point », ces nouveaux citoyens soviétiques – et non ukrainiens – conservèrent leurs nationalités propres, dûment inscrites sur leurs papiers d’identité. Ainsi, lors de l’effondrement de l’État fédéral, la composition ethnique de la nouvelle Ukraine indépendante était plutôt diverse. Selon les chiffres du recensement de 1989, les Ukrainiens étaient largement majoritaires avec 37,4 millions d’habitants, soit 72,7 % de la population. Les Russes, eux, représentaient 22,1 % (11,3 millions). Toutes les autres nationalités venaient loin derrière et se montaient, au mieux, à quelques centaines de milliers de personnes. En ce qui concerne les descendants des habitants des régions annexées au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Polonais étaient 220 000 ; les Hongrois, 160 000 et les Roumains 130 000.

Rappelons que ces gens, comme les Russes de l’Est et du Sud de l’Ukraine, ne se sentaient pas « ukrainiens » au sens ethnique du terme et ne tenaient pas du tout à se voir priver de leur nationalité et des droits associés : pratique de leur langue, de leur culture et d’une forme d’administration propre. Il faut reconnaître que les premiers gouvernements de Kiev, dans les années 1990 et début des années 2000, respectèrent les pratiques existantes. Les problèmes commencèrent sous la présidence de Viktor Iouchtchenko (2005-2010) lorsqu’une politique d’« ukrainisation », d’abord subtile, fut mise en place de manière à promouvoir l’ukrainien comme langue d’État ce qui ne pouvait que marginaliser les langues minoritaires, notamment le russe, mais aussi le hongrois et le roumain. Ainsi, des décrets de 2008 exigeaient une maîtrise accrue de l’ukrainien dans les écoles et les administrations, ce qui affectait les écoles minoritaires et faisait craindre une ukrainisation progressive de l’éducation. À cela s’ajoutaient le sous-financement des institutions minoritaires et la montée du nationalisme, surtout dans l’ouest du pays.

Ce fut justement en 2008 que les préoccupations concernant l’ukrainisation et le sous-financement des écoles polonaises incitèrent le gouvernement polonais à distribuer aux Polonais d’Ukraine[2] un document officiel, la Karta Polaka, qui ne conférait pas la citoyenneté polonaise ni le droit de vote, mais attestait officiellement de l’appartenance à la nation polonaise, offrait des avantages pour les séjours en Pologne et facilitait les procédures administratives pour ceux qui voulaient s’y installer.

La Roumanie, de son côté, délivrait déjà à ce moment des documents d’identité ou des passeports à ceux de ses nationaux d’Ukraine qui en faisaient la demande. La Hongrie, cependant, dut changer sa législation et, même si elle délivrait déjà de tels documents sous des conditions bien précises, ne commença à le faire de manière plus systématique qu’en 2011.

Ainsi lorsque l’on accuse la Russie d’avoir tenté de subvertir de gentils Ukrainiens, qui ne demandaient rien à personne, en les forçant à accepter des « passeports » russes, rien n’est plus faux. Moscou, comme Bucarest, Budapest et Varsovie se bornaient à tenter de défendre leurs nationaux dont les droits étaient peu à peu rongés par le nationalisme ukrainien.

[1] Dans Drôle de drame. À part que le drame qui se déroule en Ukraine est tout sauf drôle.

[2] Et aussi, en raison du principe d’égalité devant la loi, ceux des autres anciennes républiques soviétiques.