Contribution de Pierre Lorrain à la conférence « Les Perspectives stratégiques de la Russie au Moyen Orient », organisée dans le cadre de l’Institut Catholique de Paris, 12 février 2020

Contrairement à une vision très répandue selon laquelle les Russes seraient arrivés de fraîche date au Levant et, plus généralement, au Moyen Orient (avec, comme corollaire l’idée qu’ils n’auraient rien à y faire), Moscou bénéficie d’une longue tradition de défense de ses intérêts dans cette zone. Tradition pratiquement aussi longue que celle des deux puissances qui, à l’issue de la Première Guerre mondiale et de l’effondrement de l’Empire ottoman, avaient obtenu de la Société des Nations des mandats pour l’administration du Liban et de la Syrie (la France) et de la Palestine (le Royaume-Uni). Il est probable que, sans la révolution d’Octobre qui avait fait sortir l’Empire russe de la guerre, Saint-Pétersbourg aurait eu, au même titre que Paris et Londres, son mot à dire dans le partage des mandats sur ces territoires.

En fait, la Russie actuelle possède une tradition d’implication dans cette région du monde qui se justifie par un double héritage : celui de l’Empire tsariste et celui de l’Union soviétique.

L’héritage tsariste, tout d’abord. Il convient de retenir deux éléments principaux.

Le premier est la défense des chrétiens d’Orient.

Évidemment, il est toujours possible de faire remonter aux Croisades la présence française et anglaise en Terre sainte. Mais, la Russie, ou plus exactement le grand-duché de Moscou, est directement impliquée dans la région depuis le xve siècle et la prise de Constantinople par les Ottomans (1453).

Rappelons que le berceau du christianisme se trouve dans le bassin méditerranéen et, plus exactement, l’est de celui-ci. Quatre des cinq Églises chrétiennes des premiers siècles (Antioche, Alexandrie, Jérusalem et Constantinople) se trouvaient dans la partie orientale de l’Empire romain, et une seule en Occident : Rome.

Rappelons aussi que le christianisme était la religion unique de l’Empire depuis le début du ive siècle. La division définitive de l’Empire en deux parties, Orient et Occident, intervint à la fin du même siècle. Après la chute de Rome, Constantinople assuma l’héritage de l’Empire des Romains. Ainsi, les quatre patriarcats orientaux se trouvaient en territoire byzantin au moment des invasions arabes qui suivirent l’Hégire, en 622. La Terre sainte et les patriarcats d’Antioche, d’Alexandrie et de Jérusalem se retrouvèrent sous autorité musulmane. Au cours des siècles suivants, les territoires romains furent progressivement conquis. Constantinople, le centre de la chrétienté orthodoxe, finit par tomber en 1453 sous les coups des Turcs Seldjoukides (Ottomans), venus d’Asie et convertis à l’Islam.

La Russie naissante, profondément orthodoxe et dont le clergé dépendait traditionnellement de Constantinople, ne se résolut pas à rester placée sous l’autorité d’un patriarche contrôlé par les Ottomans. Ivan III, grand-prince de Moscou de 1462 à 1505, et son fils Vassili III qui lui succéda décidèrent de reprendre le flambeau de l’orthodoxie : après Rome et Constantinople, les terres russes étaient destinées à devenir le nouveau centre de la chrétienté, en d’autres termes, la « Troisième Rome »

Depuis cette époque, les monarques russes se sont érigés en défenseurs des chrétiens d’Orient placés sous le joug turc et ont suivi attentivement leur sort, n’hésitant pas à intervenir diplomatiquement et parfois militairement pour les soutenir.

Mais la question religieuse n’était pas le seul irritant des relations entre la Russie et les Ottomans. Le contrôle des détroits en était un autre.

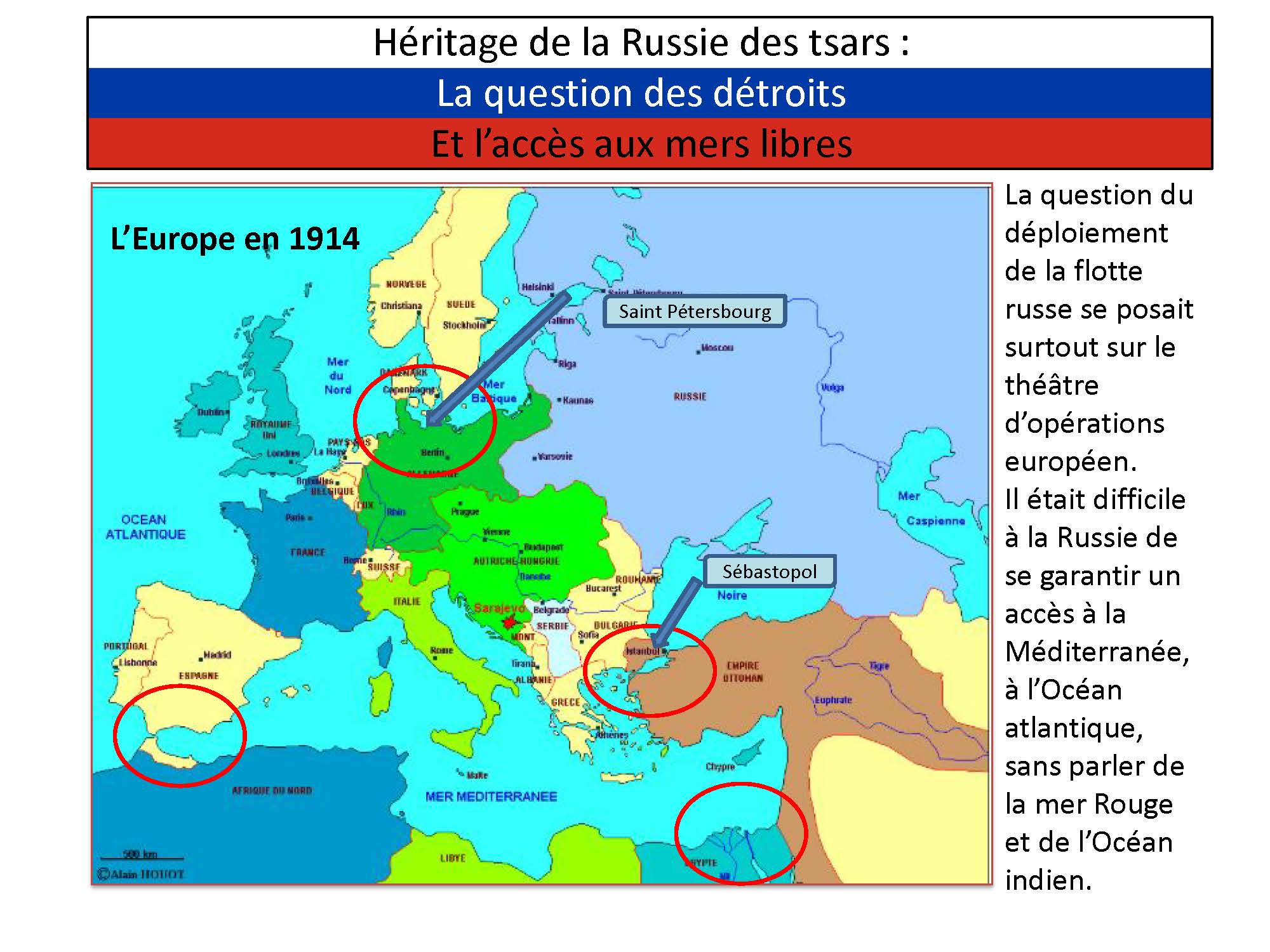

L’Empire russe, puissance européenne depuis le xviiie siècle, était victime d’une étrange malédiction dictée par la géographie : malgré une façade maritime immense (37 650 km de côtes), la quatrième de la planète, le pays ne disposait que de très peu de ports en mer libre. L’essentiel de ses côtes donnait sur l’Océan glacial arctique et, à l’est, sur le Pacifique. Même si, au nord, le port d’Arkhangelsk avait permis le commerce avec l’Angleterre dès le milieu du xvie siècle, il n’en restait pas moins bloqué par les glaces une partie de l’hiver. C’était également le cas de Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Sans compter qu’ils étaient trop éloignés des théâtres d’opérations européens où se jouaient la guerre et la paix.

À l’ouest, les accès maritimes étaient très limités : tous les ports russes s’ouvraient sur des mers fermées. Ainsi, les deux flottes militaires principales du pays, celle de la Baltique à Saint-Pétersbourg et celle de la mer Noire à Sébastopol, pour puissantes qu’elles fussent, étaient essentiellement cantonnées à un rôle défensif faute de pouvoir se projeter dans l’Atlantique ou en Méditerranée en cas de conflit européen. Les détroits du Kattegatt et du Skagerrak qui donnaient l’accès à la mer du Nord, entre la péninsule scandinave et le Danemark, pouvaient facilement être bloqués. Quant à ceux du Bosphore et des Dardanelles, qui donnaient accès à la mer Égée, ils étaient entièrement contrôlés par l’Empire ottoman.

Ainsi, prendre le contrôle des détroits turcs – que ce fût par la guerre ou par la négociation – était l’un des objectifs stratégiques majeurs de Saint-Pétersbourg sur son flanc sud-ouest. Cela pouvait lui garantir l’accès à la Méditerranée. Cependant, même si elle y était parvenue, la flotte russe de la mer Noire n’aurait pas gagné d’accès libre aux océans Atlantique et Indien puisque le détroit de Gibraltar et le canal de Suez (à partir de 1869) demeuraient sous le contrôle d’autres puissances.

Après octobre 1917, la Russie soviétique n’attacha qu’une importance marginale à ces deux points de l’héritage impérial, même si, à Montreux, en 1936, elle négocia à son avantage le régime de passage par les détroits turcs, se garantissant, par la Convention qui y fut signée, un libre passage en Méditerranée, tout en limitant à trois semaines le séjour en mer Noire de tout navire d’un État non riverain, ce qui eut pour effet de transformer cette mer en un « sanctuaire » de la flotte soviétique.

En revanche, avant la Seconde Guerre mondiale, Moscou n’était pas très intéressé par le Moyen Orient et n’éprouvait aucune sympathie particulière pour les chrétiens d’Orient. Ce ne fut qu’à partir des années 1950 que l’Union soviétique s’impliqua à nouveau dans la région, contribuant à créer un nouveau front de la guerre froide à la faveur des conflits entre les coalitions arabes et l’État d’Israël nouvellement créé.

L’Union soviétique avait trois raisons principales de soutenir les pays arabes :

1) Israël était l’allié des États-Unis et, selon le principe « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », Moscou ne pouvait que soutenir ses adversaires. Avantage supplémentaire, ces derniers devenaient des clients potentiels pour les armes soviétiques… quitte à les vendre à crédit, avec des remboursements à très long terme et des intérêts payables en avantages politiques.

2) À partir de 1954, sous la conduite de Gamal Abdel Nasser, la jeune république arabe d’Égypte s’engagea sur la voie du socialisme, de la laïcité et du panarabisme, suivi, dans les années 1960 par la Syrie et l’Irak. Ces trois pays, idéologiquement compatibles avec le marxisme-léninisme, offraient à Moscou la perspective de les intégrer, à terme, dans la communauté des pays communistes. Les bonnes relations entre l’URSS et ces trois pays se concrétisèrent par la signature de traités d’amitié et coopération avec l’Égypte (1971), l’Irak (1972) et la Syrie (1980).

3) La troisième raison de l’implication de l’Union soviétique dans la zone moyen-orientale était évidemment la possibilité de menacer l’approvisionnement pétrolier de l’Occident en provoquant des tensions sur les itinéraires et les prix, favorisant ainsi très directement les ventes d’hydrocarbures soviétiques.

Il convient de noter trois cas particuliers :

À partir de 1976, le président égyptien Anouar el-Sadate (qui avait pourtant signé le traité d’amitié avec l’URSS en 1971) reversa l’alliance pour se rapprocher des États-Unis.

Le Yémen du Sud, où la faction communiste du Front de Libération nationale avait pris le pouvoir en 1970, intégra la communauté des républiques démocratiques populaires sous l’égide soviétique.

La révolution islamique en Iran, en 1979, fit passer le pays du statut de meilleur allié des États-Unis dans la région à celui de pire ennemi. Cependant, l’Union soviétique dut garder ses distances avec le régime des ayatollahs en raison de la guerre irano-irakienne (1980-1988). Il était difficile à Moscou de ne pas se ranger du côté de Bagdad. Cependant à la fin de la guerre, en 1989, des circonstances objectives rapprochèrent Téhéran et Moscou. Tout l’armement iranien datait de l’époque du Chah et était américain. Or, il était impossible aux Iraniens de continuer de s’armer aux États-Unis. L’URSS offrait la possibilité d’acquérir des équipements militaires de remplacement à des conditions très favorables. Sans oublier que l’Iran, sous embargo occidental, avait besoin d’assistance pour l’exploitation de ses gisements d’hydrocarbures et la poursuite du programme nucléaire civil initié par les Occidentaux avant la révolution islamique.

Ce fut également en 1979 que s’ouvrit un nouveau front de guerre froide, non pas exactement au Moyen Orient mais dans l’Asie centrale voisine. Au cours des années précédentes, l’Afghanistan s’était engagé dans la voie du socialisme sous l’égide du Parti populaire démocratique soutenu par l’URSS. La prise du pouvoir par une faction du parti qui ne voulait plus suivre la ligne de Moscou conduisit le Kremlin à intervenir militairement en faveur des loyalistes prosoviétiques. Ce fut le début d’une longue guerre, autant civile que de religion, au cours de laquelle les États-Unis armèrent les moudjahidine – ou « combattants de la foi » islamique. Les Soviétiques se retirèrent dix ans plus tard (1989), laissant sur place une situation confuse où des extrémistes islamistes, les talibans (« étudiants en religion »), s’efforcèrent d’instaurer un Émirat islamique d’Afghanistan, portant le djihad aux pays voisins.

Face à la menace islamiste, les pays issus de la décomposition de l’Union soviétique se trouvèrent en première ligne.

La nouvelle Fédération de Russie qui surgit de l’éclatement de l’URSS en décembre 1991 s’affirma comme l’héritière internationale de la grande puissance disparue, mais sans en adopter les positions politiques et encore moins idéologiques. Le premier effet du changement fut la concrétisation d’un rapprochement avec les États-Unis, déjà entamé sous Mikhaïl Gorbatchev, et l’abandon de la logique d’affrontement. Ce fut particulièrement vrai au Moyen Orient.

La diplomatie de la nouvelle Russie s’engagea dans une politique de bons offices entre les anciens adversaires régionaux de la guerre froide. Elle établit des relations cordiales avec Israël où plus d’un million de juifs soviétiques s’étaient installés au moment de l’effondrement de l’URSS et au cours de la période précédente. Le renouveau de l’Église orthodoxe en Russie, qui occupa dans les esprits le vide idéologique laissé le communisme, fit que le pouvoir russe s’intéressa de nouveau au sort des minorités chrétiennes d’Orient.

En revanche, les relations avec la Syrie et l’Irak se tendirent sous la présidence de Gorbatchev qui, en raison de sa politique de rapprochement avec l’Occident, n’était plus disposé à continuer de leur livrer des armes à fonds perdu. En Syrie, le président Hafez el-Assad y vit l’occasion d’un rapprochement avec les États-Unis, mais les avantages que ces derniers étaient subordonnés à ces conditions d’évolution du régime que Damas n’était pas prêt à remplir. Du côté de l’Irak, les relations entre Moscou et Bagdad furent pratiquement rompues après l’invasion du Koweït par les troupes irakiennes en 1990. L’alignement de Gorbatchev sur la position occidentale représenta une rupture d’alliance aux yeux de Saddam Hussein. Cependant, dans chacun de ces deux pays, les réseaux politiques, militaires et militaro-industriels tissés par les Soviétiques continuèrent à fonctionner dans l’intérêt de la nouvelle Russie en attente de jours meilleurs.

Mais Moscou se trouvait confronté à problème autrement plus inquiétant : la puissance croissante des talibans en Afghanistan et leur volonté de répandre le djihad aux pays musulmans voisins, les nouveaux États indépendants du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan et du Turkménistan. Avec le risque, si ces derniers étaient gagnés par la contagion islamique de voir les républiques musulmanes de la Fédération de Russie être déstabilisées, à leur tour. Pour empêcher les incursions, Moscou se vit obligé de maintenir à la frontière afghano-tadjike un large contingent de troupes de garde-frontières et de troupes régulières (la 201e division d’infanterie motorisée). Il dut également mobiliser toutes ses ressources diplomatiques pour empêcher le gouvernement ouzbek de trouver un arrangement avec les islamistes. En revanche, le Turkménistan, qui avait adopté une doctrine de neutralité permanente, tentait de régler le problème tout seul avec ses moyens militaires et policiers.

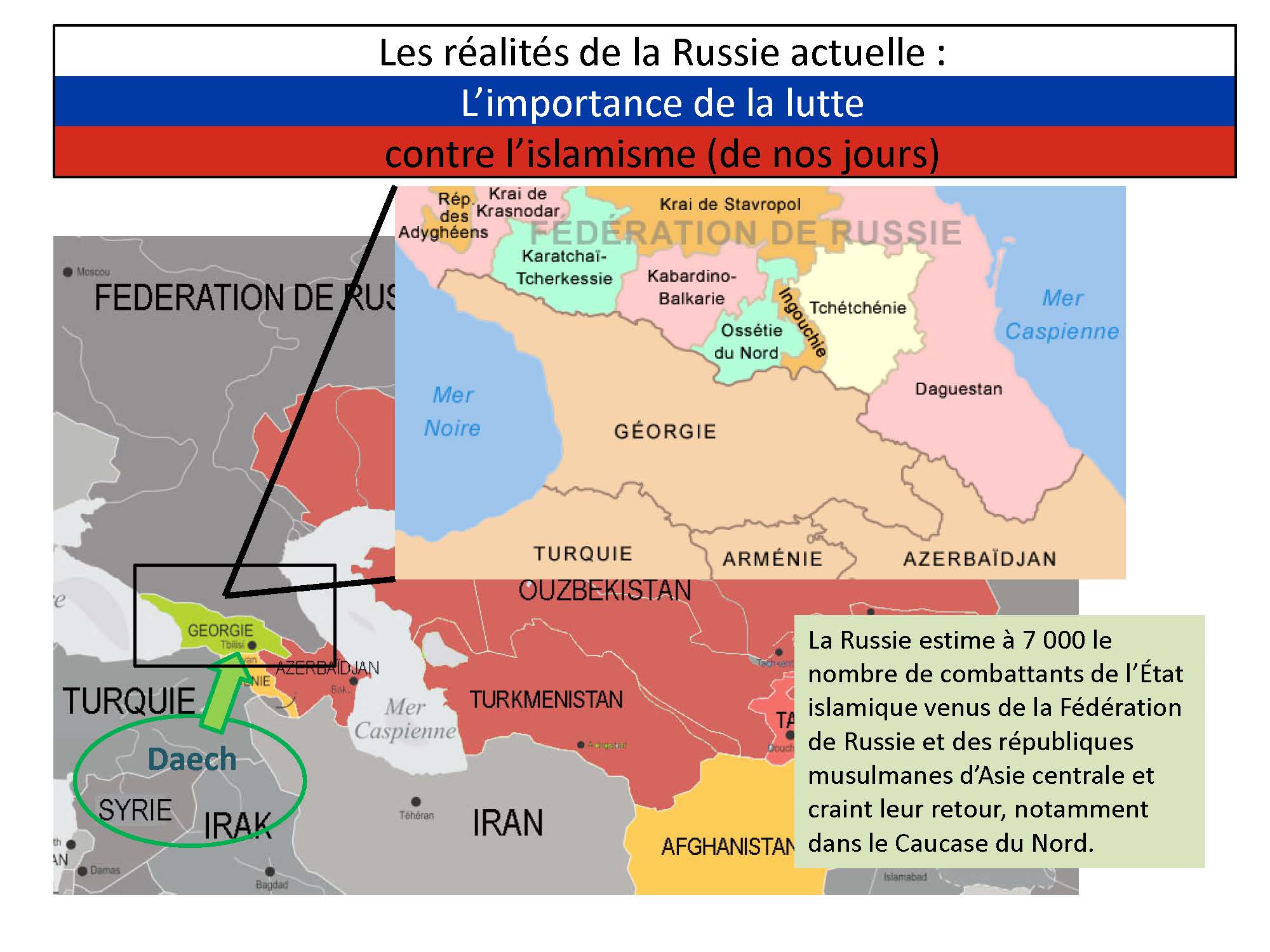

Malgré cette politique d’endiguement, des groupes islamistes mirent à profit la première guerre de Tchétchénie (1994-1996) pour s’implanter durablement dans le Caucase du Nord. Peu importants à l’origine, ils devinrent de plus en plus nombreux, au point de transformer ce conflit (politique et pétrolier au départ) en un nouveau front de la « guerre sainte ». Ces formations djihadistes bénéficiaient du financement des réseaux wahhabites saoudiens, de combattants en provenance de l’ensemble du Moyen Orient et d’un soutien logistique des talibans afghans qui mettaient à disposition leurs camps d’entraînement. L’importance de ce soutien était telle que, en 1998, les Russes demandèrent l’accord des Occidentaux pour bombarder les camps afghans. Ils refusèrent.

Conséquence de la présence islamiste dans le Caucase, les attentats, souvent suicides, se multiplièrent dans la région et à Moscou. Ce ne fut qu’à l’issue d’une seconde guerre meurtrière en Tchétchénie que la menace djihadiste fut pratiquement jugulée vers le milieu des années 2000.

Mais le front principal s’était déporté vers l’Irak, déstabilisé par l’intervention de la coalition américaine en 2003 et le manque de préparation des conséquences du renversement du régime de Saddam Hussein. Profitant du chaos, des organisations terroristes armées et financées par des intérêts pakistanais et arabes, d’abord le front Al-Qaïda puis, plus tard, l’État islamique (Daech), créèrent leurs califats en Irak, menaçant d’essaimer dans les États voisins.

Pour eux, la Syrie était une cible privilégiée. Après la mort d’Hafez et-Assad, en 2000, et l’arrivée au pouvoir de son fils, Bachar, les relations entre Moscou et Damas se renforcèrent, principalement grâce aux réseaux russes (anciennement soviétiques) à l’état-major général de l’armée syrienne et dans les services de renseignement. Pour permettre, un nouveau départ sur des bases saines, la Russie accepta de renoncer une grande partie de la dette syrienne contractée à l’époque soviétique (10 milliards USD sur les 13 que Damas devait). Cela permit la reprise des relations militaro-industrielles avec la conclusion de nouveau contrats d’armement.

Les printemps arabes, en 2011, intervinrent en plein rapprochement russo-syrien. Dans le pays, le conflit entre le pouvoir de Damas et ses opposants, soutenus par les Occidentaux, dégénéra en guerre civile. Les groupes djihadistes, notamment le Front al-Nosra (antenne d’Al-Qaïda), prirent le pas sur les opposants « politiques » et fournirent l’essentiel des combattants anti-Assad.

Bien que soutenant diplomatiquement le régime de Damas, la Russie garda pendant quelque temps une prudente réserve, entretenant des contacts avec l’opposition syrienne et se gardant d’envenimer la situation par la livraison de systèmes d’armes que Damas demandait. Moscou ne se décida à intervenir militairement qu’à l’automne 2015, alors que le régime était aux abois, que les forces d’opposition, essentiellement djihadistes, contrôlaient plusieurs villes importantes (Alep, Idleb…) et que les combattants de Daech, en provenance d’Irak, étendaient leur califat dans l’est du pays. Le soutien aérien russe aux troupes loyalistes syriennes permit de renverser la situation, grâce à l’envoi d’un contingent limité d’hélicoptères et d’avions d’attaque au sol, à la base aérienne de Khmeimin près de Lattaquié.

Pour justifier l’intervention, la diplomatie russe faisait valoir que les forces de coalition occidentale pratiquaient un double jeu dangereux : elles luttaient contre les djihadistes de Daech sans voir, aveuglés par leur détestation de Bachar el-Assad, qu’ils soutenaient des groupes islamistes qui ne valaient pas mieux. Le test aux yeux de Moscou était les persécutions contre les chrétiens et les minorités non musulmanes dans les zones occupées par le califat, alors que le régime de Damas avait toujours protégé ces minorités.

Mais le soutien à un régime ami n’était pas la seule raison de l’intervention. La Russie voulait empêcher la pérennisation du califat qui aurait permis à un nombre important de djihadistes en provenance de Russie et des républiques musulmanes de la CEI (7 000 combattants selon une estimation réaliste) de retourner dans leur pays pour y importer le djihad.

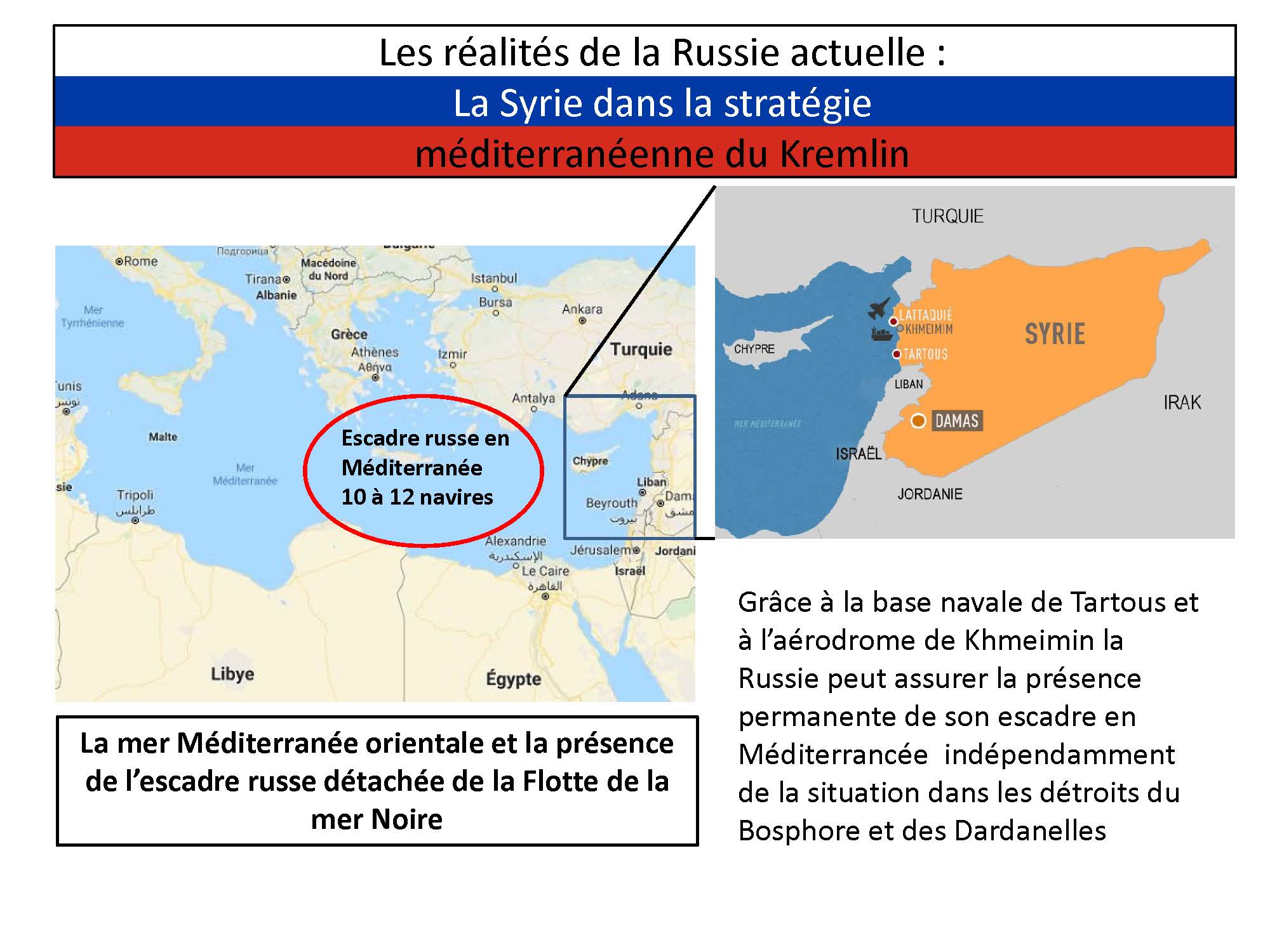

L’une des conséquences indirectes de l’intervention en Syrie fut de résoudre le problème au long cours du séjour de navires militaires russes en Méditerranée.

Grâce à la Convention de Montreux, les Soviétiques avaient pu assurer le libre passage de leurs navires par les détroits turcs. À partir de 1971, l’octroi par la Syrie d’une facilité navale d’avitaillement et d’escale dans son port de Tartous permit à une escadre de la Flotte de la mer Noire d’assurer une présence navale quasi-permanente en Méditerranée. Mais l’installation (appelée officiellement « Point logistique de la marine russe n° 720 ») était insuffisante pour permettre l’accostage et les réparations à quai de navires du premier et du deuxième rang.

Depuis l’intervention russe en 2015, le « 720 PMTO », a acquis une importance nouvelle avec une augmentation considérable de son personnel (jusqu’à 1 700 hommes) et des travaux d’agrandissement qui permettront l’accostage simultané de plusieurs grands navires. De plus, la base aérienne de Khmeimin, contrôlée par les Russes, permet un approvisionnement constant de la facilité logistique en personnel, matériel et pièces détachées, alors que précédemment cela ne pouvait se faire que par les aéroports syriens, avec les inconvénients que le transit par un pays tiers, même allié, supposait.

Ainsi, désormais, la Russie peut assurer la présence permanente de son escadre en Méditerranée, forte de dix à douze unités, sans être obligée de traverser les détroits autrement que pour assurer la rotation et la relève des navires.