Le groupe BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – a indiscutablement le vent en poupe. Ces pays, dits « émergents », bénéficient d’une industrialisation rapide et d’une croissance économique soutenue qui les tirent vers le haut des classements internationaux. En tout cas, leur ascension est spectaculaire selon le critère de la parité de pouvoir d’achat[1] (PPA ou PPP en anglais : purchasing power parity) qui permet de mettre l’accent sur la production plus que sur la finance. Ainsi, le 1er juillet dernier, la Banque mondiale a rendu public son classement annuel des pays du monde en fonction de leur PIB exprimé en PPA. La Chine, l’Inde et la Russie y occupent respectivement la première, la troisième et la cinquième place. Les États-Unis et le Japon sont deuxième et quatrième. Quant au premier pays européen, l’Allemagne, il n’arrive qu’en sixième position. La France (9e) et le Royaume-Uni (10e) sont devancés par l’Indonésie et le Brésil (7e et 8e) et talonnés par la Turquie (11e).

Il est facile de tomber dans le piège des fausses symétries si l’on survole les situations réelles sur le terrain et si l’on ne réfléchit pas à leurs implications politiques. Les deux points du globe où se focalisent les tensions actuelles, l’Ukraine et l’île de Taïwan en offrent une parfaite illustration. Dans les deux cas, les États-Unis et, à leur suite, leurs alliés européens et canadiens insistent sur l’importance de respecter l’« ordre international fondé sur des règles » tout en dénonçant les agissements de la Russie et de la Chine. Pourtant, les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent.

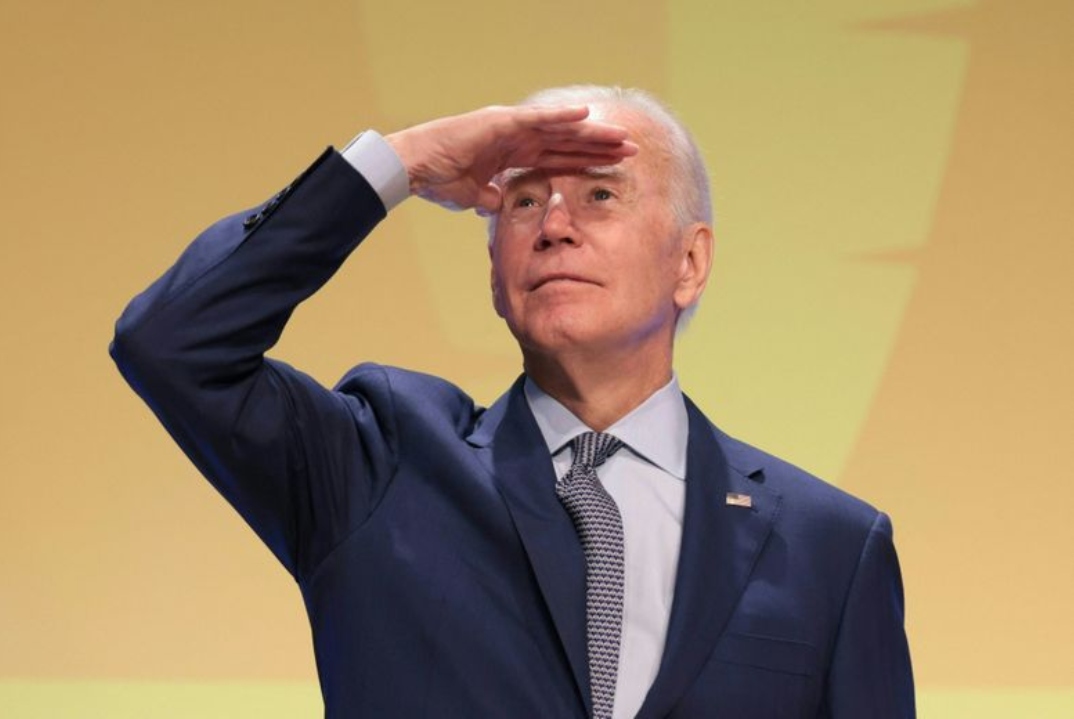

Le 13 juillet dernier, à Helsinki, le président Joe « Ruthenia delenda est » Biden, prenant des airs de Caton l’Ancien réclamant la destruction de Cartage, tenait des propos pour le moins décalés lors d’une conférence de presse[1] : « Poutine a déjà perdu la guerre. Poutine a un vrai problème. Comment va-t-il bouger à partir de là ? ». Ce mantra est répété à l’envi, ces derniers jours, par les principaux membres de l’administration américaine, notamment le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et son porte-parole, le « coordinateur des communications stratégiques » John Kirby.

PIERRE LORRAIN

Journaliste, écrivain - spécialiste de la Russie et de l'ex-Union Soviétique